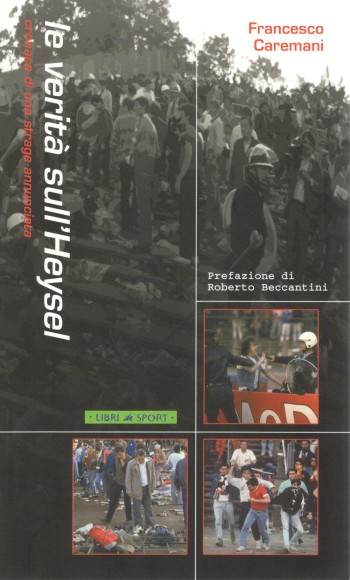

Le verità sull’Heysel

Le verità sull’Heysel

prefazione di Roberto Beccantini

pagine 150

lingua italiano

fuori catalogo

Premetto: sono juventino e ho sposato Liliana con la musica di «You’ll never walk alone», l’inno del Liverpool, la squadra inglese del mio cuore. Lo era prima dell’Heysel, lo è rimasta dopo.

C’ero anch’io, quella sera. Lavoravo per la Gazzetta dello Sport, avevo contribuito a prepare un inserto celebrativo che, come tale, sarebbe uscito soltanto in caso di vittoria. Naturalmente, non uscì. Ricordo che faceva caldo e che all’improvviso, in una porzione di stadio alla mia sinistra, si scatenò l’inferno. Trentanove morti sono il prezzo dell’apocalisse e possono diventare la ragione di un libro, questo. Un libro scomodo, va detto subito.

E di parte. Ma della parte giusta.

Francesco Caremani ha scavato fra lacrime e autopsie, spiegando come e perché allo sdegno e al dolore provocati dalla carneficina, evitabilissima, si siano aggiunti altro sdegno e altro dolore, per le lungaggini di una burocrazia troppo distratta e per il disimpegno di un apparato sportivo che si è chiamato fuori dalla tragedia con disgustoso senso di irresponsabilità.

Era il 29 maggio del 1985. L’Heysel è stato buttato giù e ricostruito, adesso si chiama stadio «re Baldovino», e del settore Z, il famigerato settore Z, trappola fatale e mortale, è scomparsa ogni traccia.

In realtà, l’Heysel e il suo «gulag» vivranno sempre. Mai come quella sera sarebbe bastato un briciolo di efficienza organizzativa per scongiurare l’eccidio. Le autorità belghe e l’Uefa peccarono di omessa prevenzione. La furia degli hooligans inglesi completò l’infame opera.

Lo straziante paradosso è che l’ecatombe di Bruxelles è servita più agli inglesi che a noi, più agli aggressori che agli aggrediti. A ogni incidente, non si parla che del loro modello e delle loro leggi, dure, severe, immediate. Noi ci abbiamo capito poco. E siamo sempre lì, a morderci la coscienza, un decreto e un emendamento, un emendamento e un decreto.

Se non proprio l’io narrante, Otello Lorentini, che all’Heysel perse il figlio, Roberto, è una sorta di Virgilio che scorta l’autore nell’inferno del «durante» e del «dopo». Lorentini è stato il presidente dell’Associazione costituita fra le famiglie delle vittime di Bruxelles. Ha trasformato la sofferenza, indicibile, in energia propositiva e riparatrice, ha sfidato tutti, e a tutti ha bussato, pur di evitare che «quella povera gente morisse una seconda volta».

Non è stato facile, e ci è voluto tempo. Qualcosa, alla fine, ha ottenuto. Imbarazzi, diffidenze e reticenze ne hanno accompagnato la strenua azione di rottura. Al posto di Giampiero Boniperti avrei nascosto e poi riconsegnato a chi di dovere quella stramaledetta coppa. La partita venne giocata esclusivamente per scongiurare altre risse, altri lutti. Fu vinta su un rigore non meno inesistente della inesistenza del diritto a considerare ufficiale una recita così macabra e così fuori del mondo (il mondo civile). Impossibile dimenticare certe scene di esultanza, impossibile non stigmatizzarle: anche se dal pulpito i fendenti costano meno e vengono meglio.

La memoria va allenata, e queste pagine sono palestra per esercizi che la pigrizia degli italiani tende sistematicamente a schivare, soprattutto se portatori di ricordi agghiaccianti e di atteggiamenti non proprio edificanti. Al di là dei risarcimenti, e del poco o molto che è stato fatto, non bisogna mai arrendersi all’inerzia. L’Heysel è un peso che ci portiamo dentro. Non riusciremo mai ad appoggiarlo da qualche parte. Non sarebbe neppure giusto. Trentanove morti per una partita di calcio. Forse (anche) per biglietti smerciati alla carlona, sicuramente per ubriachezza molesta e carenza di ordine pubblico. La campana del destino prima o poi suona per tutti, ma quando i rintocchi assordano uno stadio, non resta che ribellarsi.

O documentarsi, come ha fatto Francesco. Senza astio, senza paura, senza secondi o terzi fini. Pane al pane. L’Heysel è stato una tragedia. La speranza è che la contabilità del sangue e delle urla aiuti a prevenirne altre. Perché il tempo sia galantuomo, serve che lo siano anche gli uomini, e le loro istituzioni.

Leggete queste pagine: non scoprirete novità sconvolgenti. Scoprirete, semplicemente, com’è stato duro accendere una candela di giustizia. Una candela, non un lampadario.

Roberto Beccantini